ゲーム業界を目指す3DCGクリエイターにとって、ポリゴン数の管理は非常に重要です。特に、パフォーマンスとビジュアルクオリティのバランスを取るためには、適切なポリゴン数を意識する必要があります。本記事では、Mayaを活用したポリゴン数の確認方法や効率的な管理方法を解説します。

この記事のレベル

| 初心者 | (4.5) |

| 重要度 | (5.0) |

| 難しさ | (2.0) |

今回この記事ではMAYAでのポリゴン数管理についての解説を行っていますが、MAYA以外のBlenderなど3DCGをやるうえで共通の大切なことも解説しているので最後まで読んでみてください!

1: ポリゴン数とは?基本的な概念を理解しよう!

1-1: ポリゴン数と頂点数の関係とは?

ポリゴンとは、モデルの表面を構成する平面のことで、3DCGの基本要素です。ポリゴン数はモデルの詳細度を示し、頂点数やエッジ数との相関があります。

- ポリゴン数: モデルの複雑さを測る指標。

- 頂点数: ポリゴンを構成する角の数。

例えば、四角形のポリゴン1枚には4つの頂点と4つのエッジがあります。

とりあえずポリゴン数が多いほどデータ量が多くなり、管理が面倒くさくなると思っていればいいです!

1-2: ポリゴン数が重要な理由:用途別の解説

- ゲーム: リアルタイムレンダリングのため、ローポリでの作成が求められる。

- アニメーション: 表現力のために中〜高ポリゴンが適している。

- VR/AR: パフォーマンスと視覚効果のバランスが重要。

1-3: 多角形とエッジ数も把握するべきか?

ポリゴン数だけでなく、エッジ数や多角形の構造も意識することで、モデリングの効率が向上します。特に多角形ポリゴンがあるかどうかは把握しておく必要があります。

多角形ポリゴンとは五角形以上のポリゴンのことになります。つまり三角形と四角形以外のポリゴンは多角形ポリゴンということですね。多角形ポリゴンは基本的に作らない様にモデリングを行うようにしましょう!「多角形ポリゴンを作らない」というルールは、様々な現場において、常識として扱われるためです。理由としてはモデルをゲームエンジンへ入れるために出力を行う際に、ポリゴンは自動的に三角形に変換されます。その際、製作者の意図していない形状になってしまうことがあるからです。

2: Mayaでポリゴン数を表示する方法

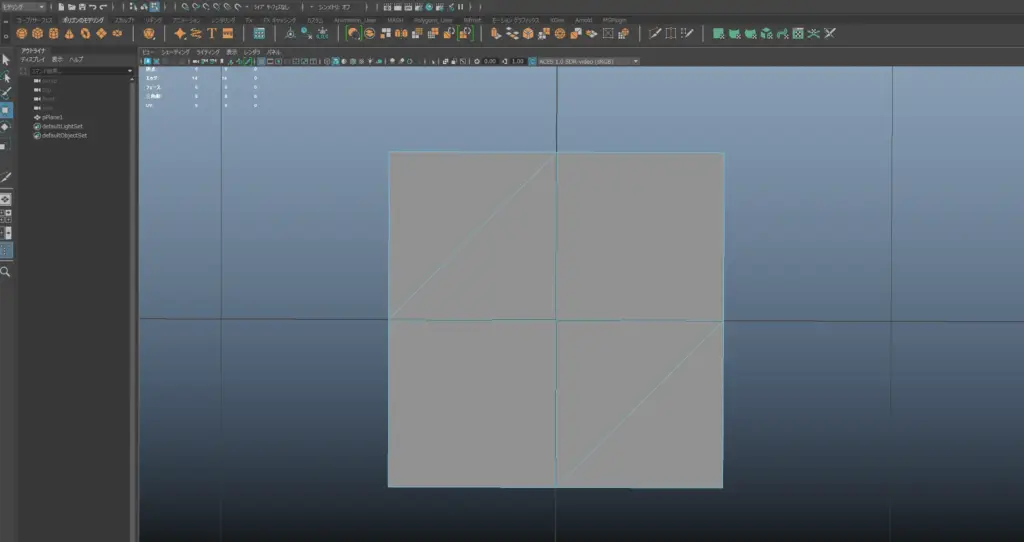

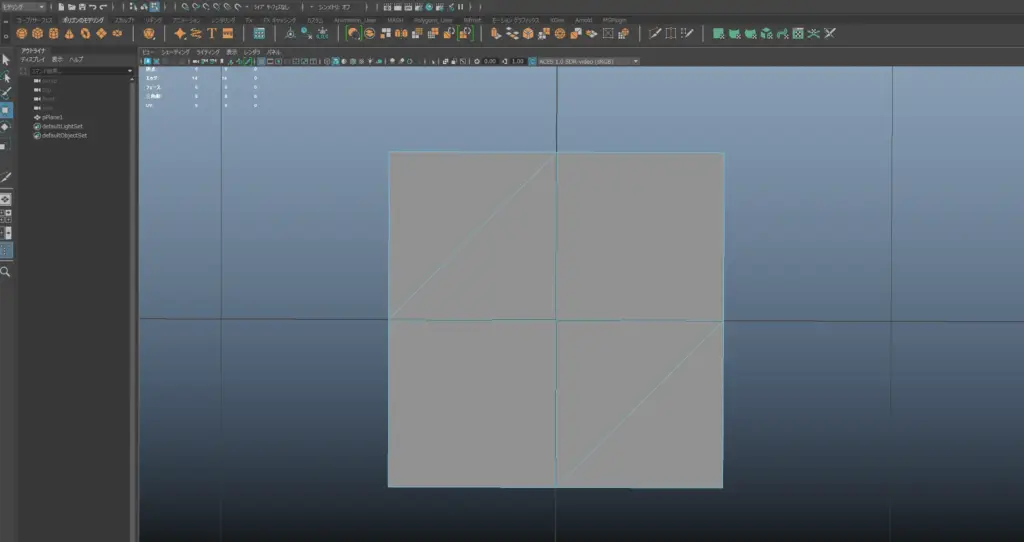

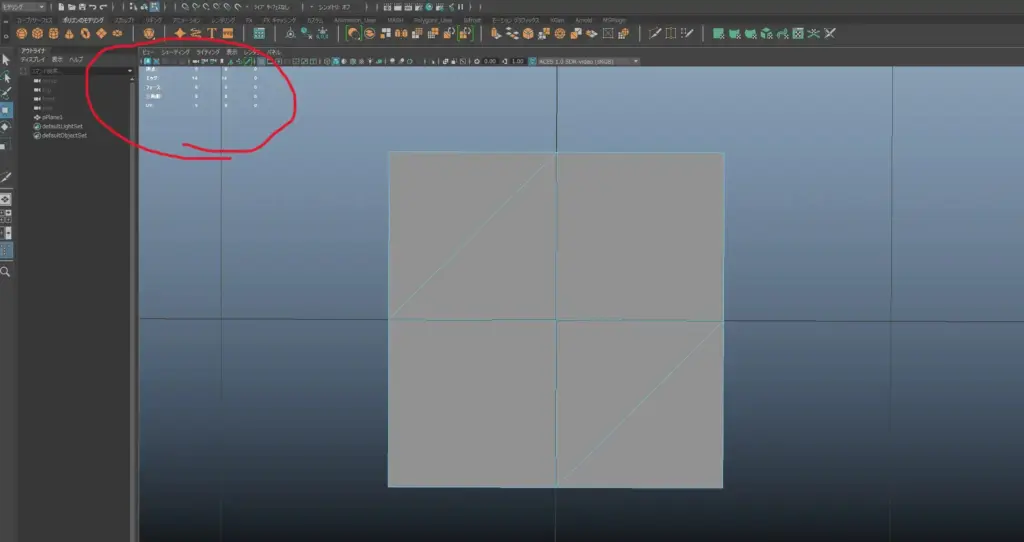

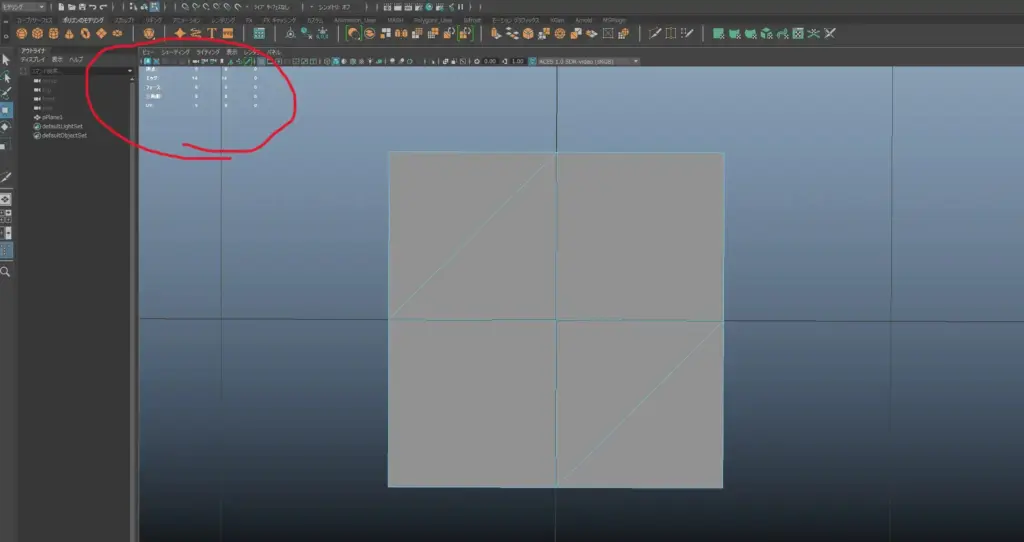

2-1: 画面にポリゴン数を表示させる手順

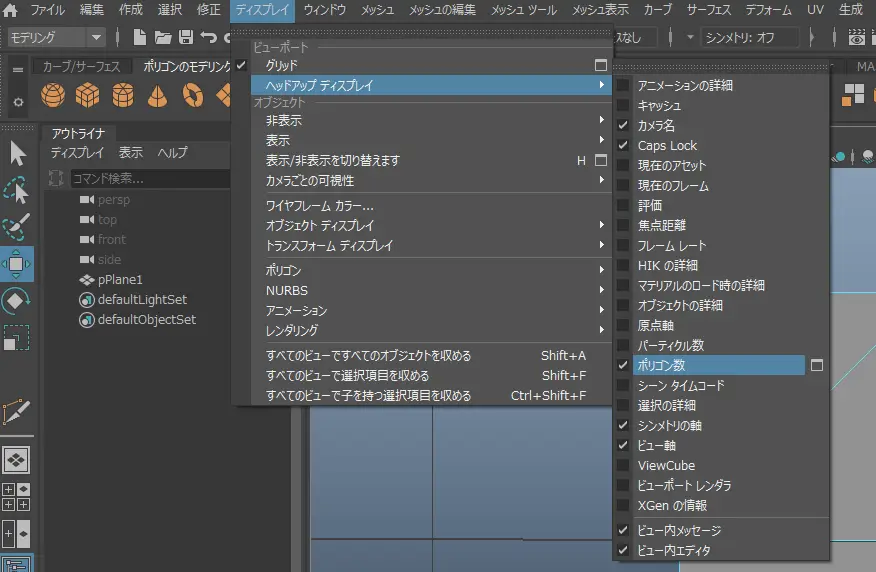

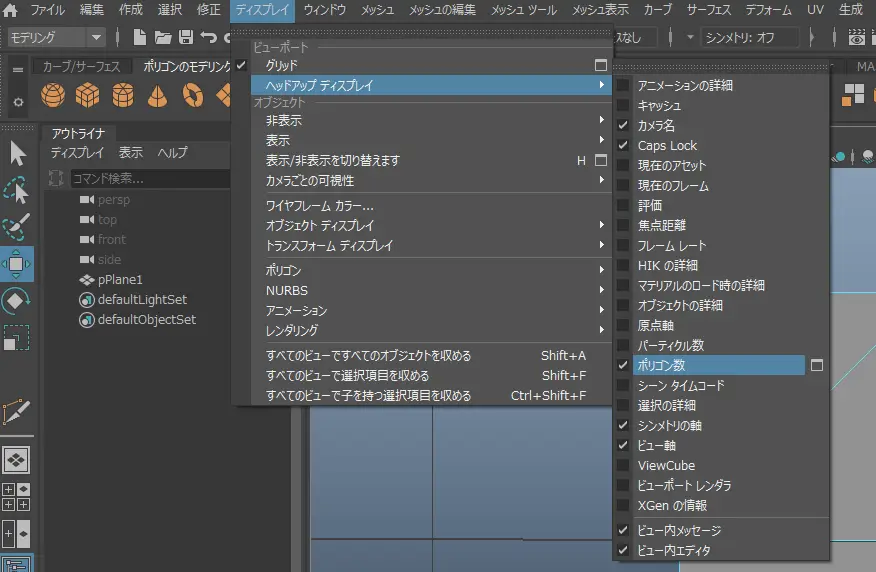

- [ディスプレイ] > [ヘッドアップディスプレイ] > [ポリゴン数] にチェックを入れる。

- ビューポートの左上にポリゴン数が表示されます。

2-2: 各オブジェクトのポリゴン数を確認する場合の方法

- オブジェクトを選択。

- ビューポートの“Poly Count”にそのオブジェクトのポリゴン数が表示されます。

基本的にモデリングするときは表示したままにして、作業中に時々見るといった感じで作業を進めていくといいですよ!

3: 効率的なポリゴン数の数え方と管理方法

3-1: シーン内の総ポリゴン数を把握しよう

シーン全体のポリゴン数は、パフォーマンスの目安となります。

- コツ: “Poly Count”でシーン全体を選択した状態で確認すると選択したもの全部のポリゴン数の確認ができます。

3-2: 特定部分のポリゴン数を確認するコツ

- 必要な部分だけを選択して、ポリゴン数を絞り込んで確認。

- Tips: 複数オブジェクトを選択して比較も可能。

3-3: Poly Countツールを活用した数え方

- Mayaの専用ツールを使用して効率よく確認。

- スクリプトを活用してポリゴン数のログを取ることもできます。

4: ポリゴン数を減らす方法とテクニック

4-1: 不要な多角形を削除する方法

- Edge Collapseツールを使用。

- モデルの背面や見えない部分を削除。

見えない部分とは言えせっかく作った部分を消すのはもったいと思うかもしれないですが、データを軽くするほうが結果として作品としての評価を上げることができるので思い切って消しましょう!

4-2: 自動でポリゴン数を削減するツールの紹介

- Reduceツール: Mayaに内蔵されたツールで効率的に削減可能。

4-3: ゲーム用途で最適化する際のポイント

- LOD (Level of Detail) を考慮。

- 遠距離用の低ポリゴンモデルを用意。

背景モデリングでは遠くに配置して細かく見えないものなどは細かく作りこまず、ローポリのそれっぽく見えるものにすることでポリゴン数を減らすことができます。最初は全部しっかり作り込みたくなることもあると思いますが、そこは思い切ってローポリモデルにしていきましょう!

5: ポリゴン数を増やす場面と意識すること

5-1: 詳細なモデリングでポリゴン数を増やす手法

- Smoothツールを使用してディテールを強化。

MAYAでのスカルプトについての記事はここから↓

5-2: オブジェクトをコピーしてポリゴン数を調整する

- 同じモデルを複製し、シーン全体のバランスを取る。

これについてはオブジェクト1つのポリゴン数というよりは作品全体のポリゴン数に関することなのですが同じようなオブジェクトは複製して配置しよう!そして複製する予定のオブジェクトは他のものよりポリゴン数を減らすことを意識しましょう!という意味なので何となく作品作りを意識できれば大丈夫です!

何度も書いていますが基本的にモデリングはポリゴン数をいかに減らせるか、きれいに配置できるかが大切なのであまりポリゴン数を増やすときに意識することはないんです!

6: ポリゴン数が制作に与える影響とは?

6-1: 高ポリゴンモデルが制作に及ぼす負荷

高ポリゴンモデルは、以下のような問題を引き起こす可能性があります:

- レンダリング時間の増加: 大規模シーンでは数時間の差が出る場合もあります。

- パフォーマンスの低下: リアルタイム表示ではフレームレートが著しく低下。

例えば、MAYAでキャラクターモデルが100万ポリゴンを超えると、通常のPCでは滑らかな操作が難しくなります。

他にもわかりやすい起こりえる問題としては、保存したデータを開くときに重いと開くまでに時間がかかったり、ふとした時にソフトが落ちるといったことがあるので作業効率を上げるためにもデーターを軽くすることは重要です!

6-2: 低ポリゴンモデルが求められる用途

モバイルゲームやVRでは、低ポリゴンが必要不可欠です。

- モバイルゲーム: 端末性能の制約から、1キャラクターあたり数千ポリゴンに抑える必要があります。

- VR: ユーザーの没入感を損なわないために、フレームレートを維持することが重要です。

ゲーム業界に行こうと思っている人はいかにポリゴン数を減らせるのかを考えながらモデリングすることが大切です!

6-3: トップクリエイターのポリゴン数管理術

トップクリエイターは以下の手法を活用しています:

- LOD (Level of Detail): 距離に応じたポリゴン数の調整。

- スクリプトの活用: Maya用スクリプトで効率的にポリゴン数をチェック。

- ワークフローの最適化: プロジェクト全体で一貫した管理方法を採用。

ポートフォリオにおいてのポリゴン管理の重要性

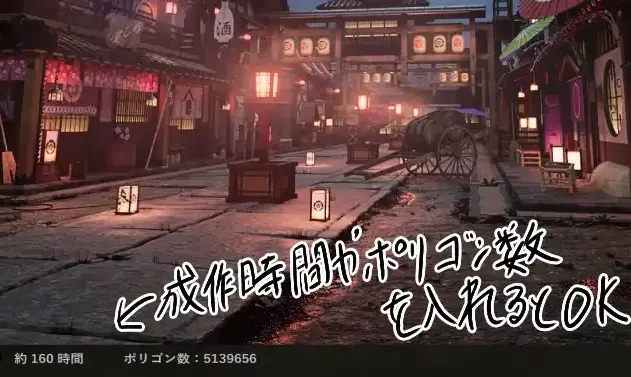

7-1:ポリゴン数をポートフォリオに乗せる重要性

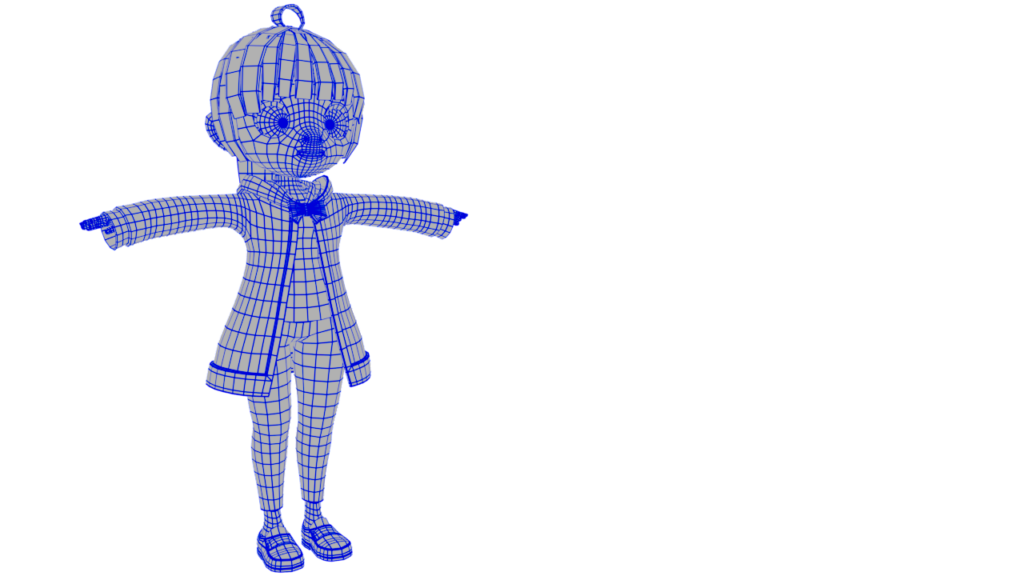

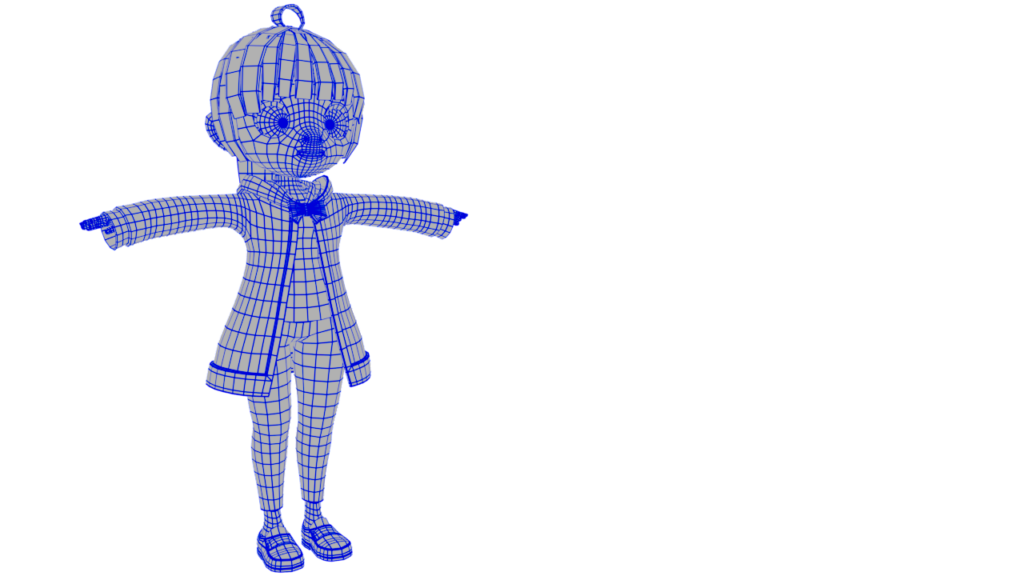

3DCGのポートフォリオには上の画像の様に小さくでいいのでポリゴン数を載せるようにしましょう。

特にゲーム会社はポリゴン数などポリゴンについて重点的に見られるので、ゲーム会社を志望する場合はここの部分は特に力を入れるようにしましょう!

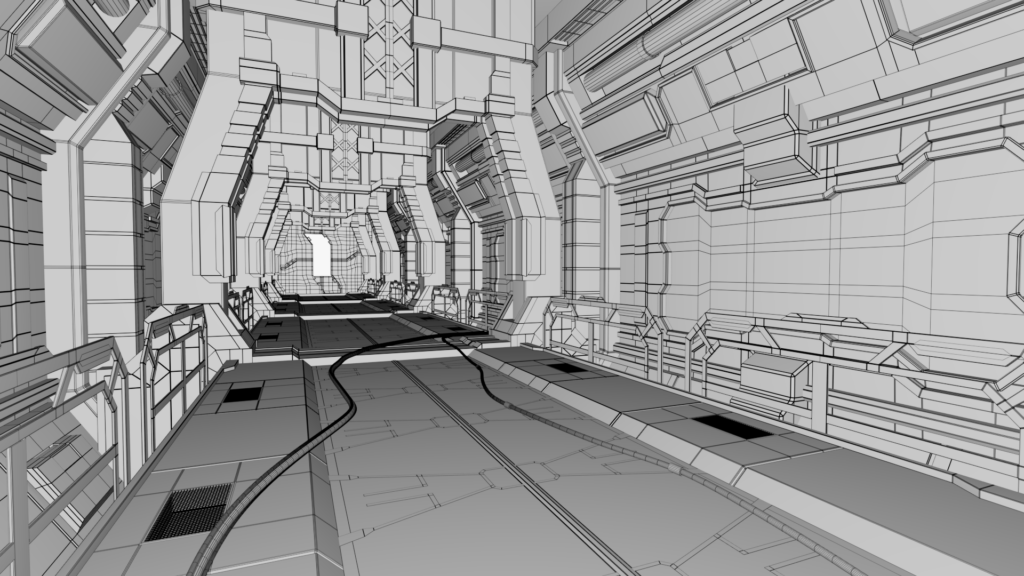

7-2:ワイヤーフレーム画像を載せてポリゴン割りを見せる

このようなポリゴン割りが分かるワイヤーフレーム画像をポートフォリオに乗せるようにしましょう!

なので作品を作る時はポリゴン数を少なくすることも大切なのですが、ポリゴンの割り方などもワイヤーフレーム画像を載せて人に見せる前提で作ることが重要になってきます。

他にもワイヤーフレーム画像の書き出しなど3DCGポートフォリオ制作に使えることが書いてある記事です↓

8: ポリゴン数管理で活用したいMayaの機能

8-1: Polygon Count機能の実践的使用法

- 設定の保存: プロジェクトごとに異なるPoly Count設定を保存し、効率的に切り替え。

- ショートカットキーの活用: 頻繁に確認する場合はカスタムショートカットを設定。

- 視覚化オプション: 色分けで高ポリゴンエリアを視覚的に把握。

8-2: オブジェクト単位でポリゴン数を管理するコツ

- 名前を付けたグループ化: グループごとにポリゴン数を集計。

- レイヤーの活用: 表示非表示を切り替えながら効率的に管理。

8-3: カスタムツールで効率を上げる方法

- スクリプト例:

import maya.cmds as cmds def count_polygons(): selected = cmds.ls(selection=True) for obj in selected: poly_count = cmds.polyEvaluate(obj, face=True) print(f"{obj}: {poly_count} polygons") count_polygons()上記のスクリプトを使用して、選択したオブジェクトのポリゴン数を一括で確認できます。 - プラグインの活用: 市販のツールを導入して作業効率をさらに向上。

まとめ

ポリゴン数管理は、ゲーム業界での3DCG制作において欠かせないスキルです。Mayaの機能を最大限に活用して、効率的なモデリングとパフォーマンスの最適化を目指しましょう!

コメント